(通讯记者:张扬)

齐鲁大地,历史厚重如册,文脉源远似河。2025年7月,为深入探寻齐鲁文化根脉、传承非遗薪火,一支青春洋溢的“三下乡”实践团队——光影传媒志愿服务队,怀揣对传统文化的敬畏与热忱,奔赴曲阜、汶上等地,开展了以“鲁韵光影·青春寻脉”为主题的系列实践活动。团队通过探访孔子博物馆、三孔等文化地标,走进社区开展非遗剪纸、漆扇体验及道德故事宣讲,对话非遗传承人,拍摄记录湿地景区与历史遗址等多种形式,用青春力量解码传统文化,让齐鲁文脉在实践中焕发新活力。

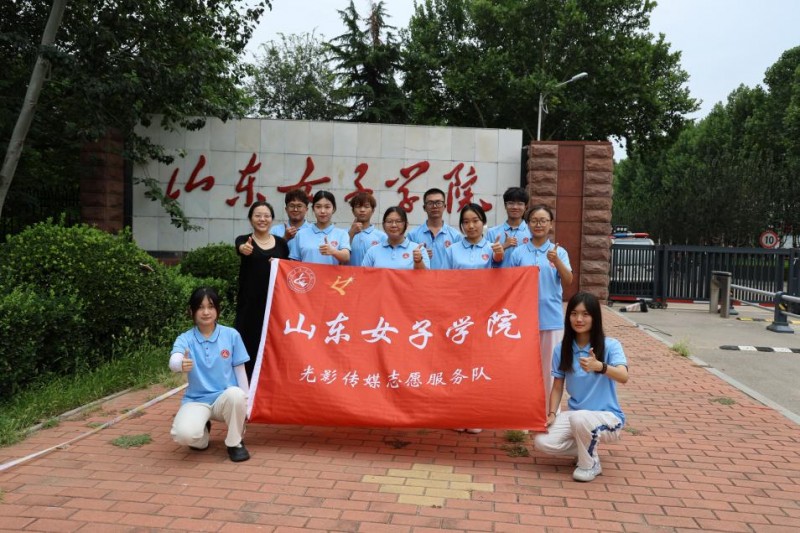

启幕:仪式为序,奔赴文化之约

7月15日,实践团队的筹备工作紧锣密鼓推进,从物资清点到行程细节打磨,每一步都凝聚着对此次文化探寻之旅的期待。当日,启动仪式正式举行,这不仅是行程的开端,更是青春与文化的庄重对话。团队旗帜在微风中扬起,队员们眼神中满是坚定,他们深知,即将踏上的,是一场用脚步丈量齐鲁文脉、以实践传承非遗薪火的旅程,肩负着让古老文化在新时代“活”起来的使命。

社区:非遗扎根,对话烟火日常

7月16日,曲阜风华里崇信社区,成为非遗实践的“第一站”。剪纸课堂上,红纸铺展,非遗传承人指尖似有魔力,剪刀开合间,纸屑簌簌飘落,生肖、花鸟等鲜活图案跃然纸上。队员们围拢学习,从基础折叠技巧学起,深入探究图案背后的民俗寓意—— 剪纸里的 “鱼” 象征富足,“牡丹” 寓意吉祥 。大家上手实践,虽手法生涩,却在 “剪” 与 “贴” 的过程中,真切触摸到民俗文化的温度。

宣讲环节,队员们化身 “文化使者”,用通俗语言讲述非遗故事。从漆扇的历史渊源,追溯到唐宋时期漆艺在齐鲁的兴盛,再谈到当下剪纸传承的价值,让文化知识 “飞入寻常百姓家”。社区采访中,居民们打开了话匣子:老人回忆年轻时看漆扇制作的场景,感慨传统工艺的精巧;年轻人则对创新非遗产品充满期待,提议结合现代审美开发文创。烟火气里,非遗传承的脉络愈发清晰,它并非遥不可及的 “老物件”,而是深深扎根生活的文化基因。

(传统文化宣讲课堂)

7月17日至18日,汶上中都街道坝口社区接力上演文化传承 “重头戏”。校地共建仪式,搭建起高校力量与地方文化传承的协作桥梁,为后续非遗保护、文化推广注入青春动能。非遗剪纸课堂再启,这次,队员们不仅是学习者,更是 “教学助手”。他们协助传承人指导社区儿童创作,孩子们以童真视角,让剪纸作品绽放新意 —— 把卡通形象与传统纹样融合,让古老技艺拥抱 “Z世代”。道德规范故事宣讲,融入当地 “闵子骞芦衣顺母” 等历史典故,以文化人,传递 “孝悌忠信” 的精神正能量。

(共建仪式双方代表交握)

非遗漆扇课堂上,队员们亲身体验漆艺流程:选漆时,辨别天然漆的色泽与质地;上漆时,控制毛刷力度确保均匀;绘制时,以针笔勾勒细腻图案。一道道工序走下来,大家深刻感受传统工艺的复杂与精妙,更对坚守技艺的匠人满怀敬意。漫步社区民俗馆,老物件陈列有序:锈迹斑斑的农具、雕花精美的木箱、年代感十足的漆扇…… 这些 “时光胶囊”,储存着当地的生活记忆与文化密码,队员们聆听馆长讲解,在旧物与故事的交织中,读懂民俗文化的生生不息。

溯源:对话传承,探访文化地标

7月19日,实践团队开启 “溯源” 之旅。对话非遗传承人时,队员们走进传承人的工作室,昏暗灯光下,传承人专注打磨漆扇,工具与木料的摩擦声,似在诉说坚守。倾听他们的故事,有面临技艺失传的焦虑,有创新传承的尝试,更有守护文化根脉的执着。一位漆扇传承人坦言:“传统工艺要活下去,得让年轻人看见、喜欢。” 这番话,让队员们深知传承使命之重。

(孙氏泥塑非遗传承人讲述非遗故事)

奔赴莲花湖湿地景区、南旺遗址,自然与人文在此交融。莲花湖湿地,水草丰茂、候鸟栖息,生态之美与周边民俗文化呼应;南旺遗址,运河遗迹斑驳,曾经的漕运繁华虽已沉淀为历史,却仍能从残垣断壁中,解码古代水利智慧与商贸文化。队员们用镜头记录、用笔触描绘,在自然景观里探寻文化滋养,于历史遗址中解锁文脉密码。

7月20日至21日,曲阜三孔(孔庙、孔府、孔林 )、孔子博物馆成为文化探寻的 “核心场域”。踏入孔庙,古柏参天,殿宇巍峨,“金声玉振” 坊下,仿佛能听见千年礼乐回响;漫步孔府,庭院深深,藏着儒家世家的治家智慧;穿行孔林,碑刻林立,松柏苍翠,诉说着 “逝者如斯” 的历史厚重。孔子博物馆里,文物陈列跨越时空:青铜器上的铭文、古籍里的墨香、书画中的神韵,全方位展现儒家文化的博大精深。队员们或驻足凝视,或交流探讨,在建筑与文物间,触摸儒家文化根脉,感悟 “仁义礼智信” 的思想传承,更明白齐鲁文脉作为中华优秀传统文化重要组成的深远意义。

收官:总结沉淀,续写传承新篇

7月22日,实践团队聚焦总结稿撰写,回顾这段文化探寻之旅。从社区非遗实践的烟火日常,到文化地标的深度溯源,每一段经历、每一次对话,都成为珍贵素材。队员们梳理思路,将实践感悟与文化思考融合:探讨非遗传承的 “破圈” 路径,思考青春力量如何持续赋能文化传播,反思实践中的不足与改进方向……

这场 “三下乡” 之旅,队员们以青春之姿,在齐鲁大地深耕文化沃土。他们让非遗传承 “活” 起来 —— 不是停留在博物馆的 “静态展示”,而是融入社区生活、拥抱年轻群体;让文脉传承 “潮” 起来 —— 用实践创新、文创开发、故事宣讲,赋予古老文化新时代表达。

未来,这份文化热忱将持续蔓延。队员们将带着实践所得,在校园、在社会,继续讲述齐鲁文脉故事,让更多人看见传统文化的时代光芒。青春与传承同频共振,这场 “三下乡” 不仅是一次实践,更是文化传承的 “新起点”,期待更多青春力量接力,书写文化赋能的崭新篇章,让齐鲁文脉如运河水般,滔滔向前,润泽千秋。

免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。

新闻