当暑气裹挟着蝉鸣漫过皖北的街巷与皖江的屋檐,安徽信息工程学院“匠心撷英”实践团的青春足迹,正沿着非遗文化的脉络徐徐铺展。2025年盛夏,这支团队延续去年阜阳界首非遗调研成果,创新采用“双轨并行”模式:一路扎根界首深耕细作,让剪纸的红韵、彩陶的釉光在新时代焕发活力;一路开拓安庆桐城新域,在桐城歌的婉转、六尺巷的青石板上探寻文化根脉。这场跨越皖北与皖江的实践之旅,既记录着非遗传承的生动实践,更书写着青年学子守护文化基因的赤诚担当。

启幕:一纸蓝图绘初心,双轨并行向远方

7月4日,博行楼S506会议室里气氛庄重,安信工“匠心撷英”实践团2025年暑期社会实践启动仪式在此举行。指导老师陈效晨、王胜男与全体成员齐聚一堂,明确“双轨并行”的实践蓝图——界首分队由张慧慧带队,在去年调研基础上深化剪纸、彩陶等非遗项目的活态传承研究;桐城分队由汪亭婷牵头,聚焦桐城歌、六尺巷文化等新领域,探索非遗创新表达路径。“非遗传承既要低头深耕,也要抬头看路。”陈效晨老师的话语点明实践核心,他鼓励队员们“以专业所长破解传承难题,让文化自信融入实践每一步”。王胜男老师则反复强调“安全为基,实效为本”,要求调研成果既要“写在纸上”,更要“落在地上”。启动仪式的灯光映照着队员们的笔记本,也照亮了这场文化传承之旅的方向。

(图为启动仪式现场)

(图为实践团与指导老师全体合影)

界首篇:红韵陶香里的坚守与新生

【文化馆对接:搭建传承桥梁】

7月7日,界首分队踏入市文化馆的大门,仿佛走进了一座非遗的时光博物馆。馆长王海涛的讲述如钥匙,打开了界首非遗的宝库,这里藏着剪纸的纤巧、彩陶的厚重,每一件展品都在低语着世代匠人的故事。实践团成员指尖拂过剪纸的镂空纹路,目光掠过彩陶的釉色流转,与文化馆的对接,为后续的探索筑牢了基石。

(图为实践团与文化馆座谈会现场)

(图为参观界首文化馆、博物馆)

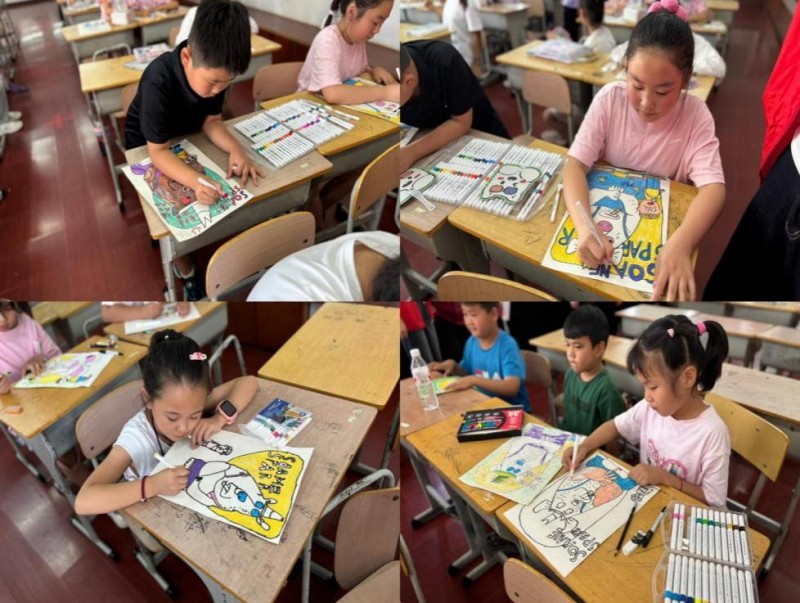

【非遗体验课:在童心播撒传承种子】

7月8日的界首市文化馆,成了孩子们与非遗相遇的乐园。剪纸课上,非遗传承人的剪刀在红纸上翩跹,花鸟鱼虫在指尖跃然纸上。实践团成员化身“小助教”,握着孩子们的小手调整下剪的角度,当一张张稚嫩却鲜活的剪纸从红纸中“诞生”,孩子们眼中的光与红纸的艳交相辉映,仿佛看见非遗的种子在童心破土。绘画课上,传承人以卡通画为桥,引孩子们走进传统绘画的世界。颜料在纸上晕染,童真与创意碰撞出独特的色彩,或许线条尚显青涩,但每一笔都是孩子们对传统文化最纯粹的解读,实践团成员在旁静静守护,让这份热爱自由生长。

(图为授课现场)

【寻访传承人:对话坚守与创新】

7月9日,界首分队踏上了寻访匠人的旅程,在时光的褶皱里打捞非遗的坚守。存世艺术馆内,张存世大师的讲述带着岁月的温度。他手中的非遗技艺始于清代,历经数代传承,如今仍在与现代审美对话。“守正不是守旧,创新不是离根”,大师的话如晨钟,敲醒了成员们对传承的思考。馆内的作品,既有传统的厚重,又有当代的灵动,印证着“老技艺”也能焕发“新容颜”。

(图为张存世与实践团交流现场)

(图为参观存世艺术馆)

卢群山彩陶艺术馆里,泥土与火焰的交响已持续四十余年。卢群山大师指着架上的彩陶,从隋唐的起源讲到明清的鼎盛,从“三彩刻画”的技法谈到现代题材的融入。那些花瓶上的花鸟、茶具上的纹饰,不仅是技艺的展现,更是界首人的生活诗学。实践团成员在陶器的肌理中触摸到了时光的质感,更读懂了“坚守中创新”的深意。

(图为卢群山与实践团交流现场)

(图为参观卢群山大师工作室)

【双课堂与签约:让传承之路更宽广】

7月10日,张存世大师带着孩子们与泥土对话。通过非遗泥塑启蒙课,为当地儿童带来了一场别开生面的传统文化体验。从揉圆的泥球到带尖的辣椒,从饱满的茄身到精巧的茄蒂,孩子们的小手沾满泥土,却也握住了泥塑的灵魂。实践团成员的协助如春风,让这场泥土的修行更显温润。在经典诵读课上,孔子像前的三鞠躬礼庄严肃穆,《弟子规》的琅琅书声与八段锦的舒展动作交织。“黄香温席”的故事从历史中走来,在孩子们心中种下孝悌的种子,实践团成员与孩子们一同沉浸,让古韵在时光里流转。

(图为泥塑启蒙课全体合影)

(图为经典诵读课现场)

(图为授课现场)

同日,界首分队与文化馆的签约仪式写下校地合作新篇章。签订长期授课协议,约定每年暑期将持续开展非遗传承课,同时签订了共建党支部协议,明确“党建+非遗”的合作路径——联合开展主题党日、共同调研非遗资源、共享实践平台。签约台上的红手印,既是承诺,更是让非遗扎根校园与社区的新起点。

(图为签约现场)

桐城篇:皖江古韵中的拓荒与寻踪

【桐城歌与六尺巷:解码文化基因】

7月8日,桐城分队在文化的长河里扬帆起航。桐城歌展馆内,老唱片的纹路里藏着江淮的乡音。江淼老师的《桐城歌》一开口,“火亮虫,夜夜飞”的旋律便带着方言的韵味漫开来。实践团成员与孩子们围坐学唱,照片记录的不仅是旋律,更是“口传心授”的温暖。江淼老师谈及传承的挑战时眼中的期盼,让成员们读懂了“守护”二字的重量。

(图为江淼老师演唱现场)

(图为江淼老师与小朋友合唱桐城歌)

六尺巷的青石板路,印着“让他三尺”的千年智慧。社区书记张耘的讲述,让这段典故从史书中走出,成为当代社区治理的良方——“礼让”二字,早已融入桐城人的日常生活。实践团成员站在巷口,看游客往来,听家长讲古,忽然明白:最好的传承,是让文化活在当下。

(图为六尺巷)

(图为张耘书记与实践团交流现场)

【技艺探秘:从指尖流光到舌尖传承】

7月9日,桐城分队的探索从“艺”与“食”两个维度展开,触碰桐城的文化肌理。铸胎掐丝珐琅传承地,何主任的讲解如解剖刀,层层揭开这项“火与金属的交响乐”的奥秘。从胎体铸造的坚实,到金丝掐制的纤巧,从釉料填充的匀净,到高温烧制的精准,七道工序环环相扣,每一步都是匠人对完美的苛求。成员们看着工匠凝神操作,忽然懂得“千锤百炼”不仅是成语,更是非遗的日常。

(图为实践团参观铸胎掐丝珐琅制作过程及其部分成品)

大关水碗传承地,刘女士的骨汤香驱散了盛夏的燥热。这道流淌在桐城人舌尖的美味,藏着数百年的饮食智慧——骨汤的醇厚、食材的鲜嫩,都在诉说着“慢工出细活”的道理。当得知传承人在坚守传统的同时也在创新吃法,成员们会心一笑:原来美食的传承,也能如此与时俱进。

(图为大关水碗的历史故事与习俗)

(图为大关水碗特色菜系)

【茶香与签约:架起长效传承桥】

7月10日,桐城分队的实践结出了硕果。桐城小花的茶园里,露水未干的茶叶透着清香。胡良威大师讲解“杀青—揉捻—烘焙”的工艺,指尖的温度决定着茶叶的香气。成员们学着采摘“一芽二叶”,感受着“形似兰花、香若幽兰”的品质背后,是几十代茶人的坚守。茶汤入喉,清冽中带着回甘,那是桐城山水与匠心的味道。

(图为传承人胡良威先生与实践团交流现场)

(图为实践团成员参观茶园并切实体验)

同日,与桐城市文化馆的签约挂牌仪式,为桐城非遗的探索搭建了长久的平台。“学术研究+教育传播+产业对接”的三位一体模式,为桐城非遗的发展提供了更多的可能性与创造性。我们期待在双方的共同努力下,桐城市的非遗文化能够绽放出更加绚丽的光彩,成为乡村振兴的重要支撑和文化自信的重要源泉。同时,我们也相信安徽信息工程学院“匠心撷英”实践团的同学们将在这个过程中收获知识、增长才干、锤炼意志,成长为兼具文化传承意识与社会服务能力的新时代青年。

(图为签约现场全体合影)

尾声:青春作笔,文脉为墨,续写传承新篇

当暑气渐消,安信工“匠心撷英”实践团的足迹已深深印在皖北与皖江的土地上。界首的红韵陶香,桐城的歌韵茶香,在成员们的心中交织成一曲非遗传承的赞歌。这场“双轨并行”的实践,不仅是一次对非遗技艺的寻访,更是一场青春与传统的对话。队员们的笔记本上,记满了传承人的话语:张存世的“守艺如守山”,卢群山的“彩陶要会说话”,江淼的“歌声里有乡愁”…… 这些句子背后,是匠人的坚守,更是文化的生命力。

从孩子们眼中的光,到匠人们鬓边的霜;从签约时的郑重,到实践中的感悟,都在诉说:非遗的传承,从来不是孤帆远航,而是代代接力的征程。青春的笔触仍在继续,文脉的墨香愈发醇厚。这场跨越皖北与皖江的旅程证明:非遗传承从来不是博物馆里的标本,而是流动在生活中的活水。当青春力量遇见千年技艺,当坚守传统碰撞创新思维,中华优秀传统文化的根脉,必将在一代又一代人的接力中愈发坚韧。

(文/邓可豪 汪亭婷 图/邓可豪 王心蕊 苏嘉仪 刘庙林 核/陈效晨 王胜男)

免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。

新闻