大学校园里,一群00后青年凭借创新思维与热忱,为传统思政教育注入新活力。新疆乌鲁木齐职业大学学生刘鑫怡与同伴们在2022年入校初发现,部分思政课堂抬头率不高、学生参与度不足,传统方式难以引发当代青年深层共鸣。如何让思政教育“活起来”?他们用三年时间,交出了“从故事到实物、从纸面到数字”的创新答卷。

聚焦痛点,舞台实践激活课堂

2022年秋,刘鑫怡等组建“数智星火”团队。他们意识到,思政教育的“距离感”源于内容与学生认知脱节。一次“三下乡”实践中,团队深入新疆基层,收集到大量本土红色故事——从抗战时期西北国际大通道的驼队身影,到新时代边防官兵的坚守故事,这些鲜活素材成为关键突破口。

团队秉持“螺旋式成长”理念,依托系列红色资源,构建分学段育人体系:面向小学生开发《党旗在心中·童心篇》,结合手工、情景剧浸润童心;针对中学生打造《党旗在心中·青春篇:信仰的抉择》,通过角色辩论引导感悟家国命运;为大学生设计《党旗在心中·担当篇》,融入新疆与内地协作案例深化家国情怀。课堂排演效果显著,学生专注度从40%提升至85%,并主动思考“红色精神如何照进当下”。

盲盒载体,联结代际情感共鸣

2023 年,团队在红色文化传播中持续探索更广覆盖路径。当时,尽管分阶剧本已获认可,但单一舞台形式难以触达更多受众。恰逢“盲盒经济”兴起,团队敏锐捕捉这一青年文化符号,萌发 “用盲盒承载红色故事” 的创意,让传承更添 “惊喜感”。

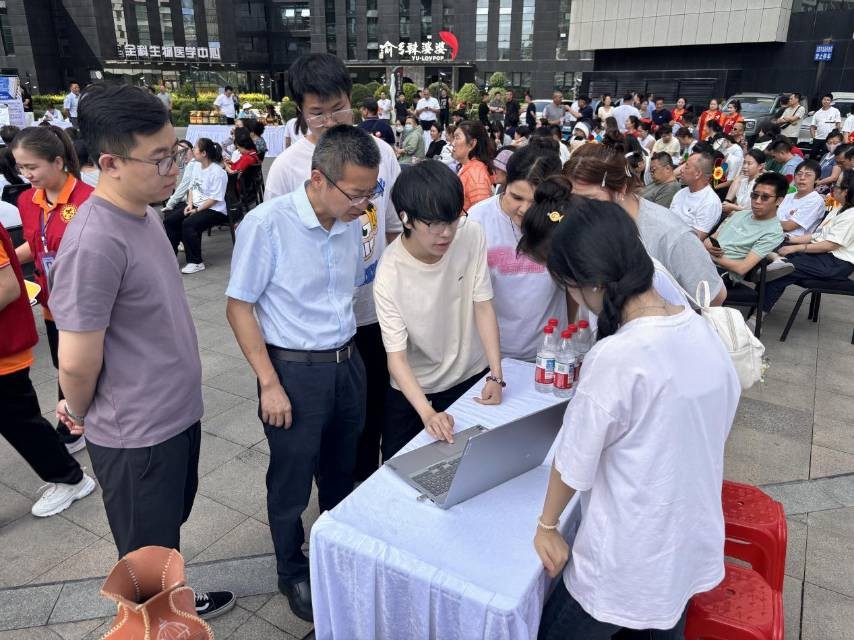

团队联合艺术学院师生推出两批主题盲盒:首期以“新疆历史人物”为原型,打造郑吉、冯嫽等摆件系列并配“历史之韵”音频,让千年故事可听可感;二期聚焦“红色印记”,以边疆战士为原型设计“戍边日记”场景盲盒,再现戍边岁月的赤诚坚守。这些融入红色基因与新疆元素的盲盒亮相亚欧博览会即受关注,不少小朋友通过“冯嫽”盲盒感知历史魅力。市场调研显示,90% 受访者愿为文化内涵盲盒买单。这一尝试让红色故事从纸面走向“指尖”,验证了“传统 + 潮流”的红色传播新潜力。

数字赋能,沉浸体验开拓新局

2024年至2025年,伴随数字技术发展,团队启动“第三代”升级。依托数字人技术结合新疆的红色文化,研发象征丝路传承的“小驼”、赓续红色血脉的“红缨”两款数字人。从底层算法入手,团队自主构建模型、设计动态系统,赋予数字人鲜活表现力。在自建数字展厅中,“小驼”依托程序指令讲述历史,“红缨”实现场景切换营造沉浸体验。

团队同步建设“红色数字资源库”。刘鑫怡介绍,通过实地走访新疆各地,已收集整理革命斗争、屯垦戍边、民族团结等主题红色故事2820个,悉数转化为剧本、盲盒及数字人素材,为红色文化数字化传承奠定基础。

深耕厚植,让思政教育扎根时代

三年深耕,成果显著:分阶剧本丰富教学载体;盲盒销售2.3万套,收益反哺资源挖掘;数字人“小驼”日均互动超300次。“思政教育非填鸭灌输,而是点燃唤醒,”刘鑫怡说,团队始终致力于将课本文字变为身边故事,引导学生从“被动听讲”转向“主动传承”。

如今,“数智星火”团队持续探索AR互动教材等新技术。正如其总结:“三年虽短,却让我们坚信——当思政教育与青年兴趣同频、与时代技术共振,深厚红色基因定将在新一代心中焕发蓬勃生机。”

免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。

新闻