封面:

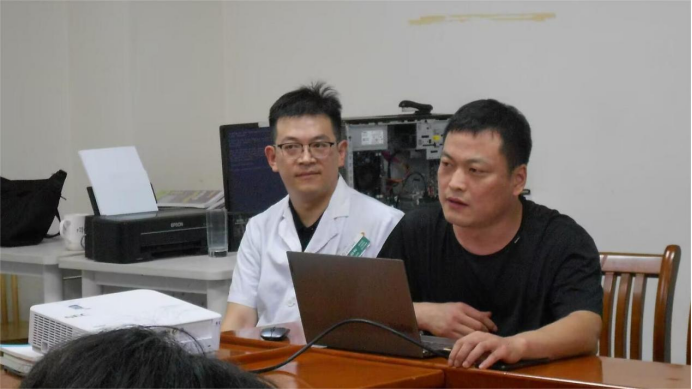

丰茂坤主任讲解舌诊理论 (安徽师范大学 翁羽馨 提供)

7月8日下午两点,安徽师范大学计算机与信息学院赴芜湖市舌影随“芯”项目e站本科生社会实践团队走进芜湖中医院,参与了由丰茂坤主任主讲的舌诊知识科普活动。此次活动为团队后续将科技手段应用于舌诊研究奠定了专业基础。

舌为心苗:理论溯源

活动现场,丰茂坤主任的讲解深入浅出,以“舌为心之苗,苔为胃之镜”这句经典中医理论为切入点,系统地向团队成员阐述了舌诊的理论基础。他结合自身丰富的临床经验,将舌质与舌苔的辨识要点细致拆解,让团队成员对舌诊有了清晰的认识。

临床观摩:辨质识苔

在舌质辨识方面,丰主任介绍,舌质淡白多提示气血不足,这可能是由于长期饮食不规律、过度劳累等原因导致身体气血生化不足;红绛舌常与热证相关,体内热邪过盛就可能出现这种舌质表现;紫暗舌则多提示血瘀倾向,气血运行不畅便容易有此症状。而舌苔方面,薄白苔为正常情况,说明身体阴阳平衡;厚腻苔多属湿浊,可能是脾胃运化功能减弱,湿浊内停所致;黄燥苔则常见于热盛伤津,体内热邪旺盛,消耗了大量津液。

实践队长认真记录学习要点 (安徽师范大学 翁羽馨 提供)

讲解过程中,丰主任还援引《黄帝内经》中“舌者,音声之机也,乃心之苗”与《伤寒论》中舌诊辨证的论述,让团队成员感受到中医理论的源远流长和深厚底蕴。他列举了典型病症的用药方案,针对舌苔黄腻、口苦咽干的湿热证,推荐使用黄连、黄芩等清热利湿药材,这些药材能有效清除体内湿热,缓解症状;对于舌淡胖有齿痕的脾虚湿盛证,提出用茯苓、白术配伍健脾祛湿,通过调理脾胃功能,改善湿盛状况。

团队成员们全神贯注地聆听,认真记录着每一个要点,不时就临床实例与丰主任进行深入交流。有成员问到:“在实际诊断中,如何准确区分相似的舌质和舌苔表现呢?”丰主任耐心解答:“这需要结合患者的整体症状、病史等多方面信息综合判断,不能仅靠舌诊这一项,中医讲究辨证论治,整体观念很重要。”现场学习氛围十分浓厚,成员们积极记录要点并与丰主任互动。

舌诊作为中医诊断的重要方法之一,历史悠久,理论体系完备。它通过观察舌头的形态、颜色、舌苔等变化,来判断人体的健康状况和疾病情况,为诊断和治疗提供重要依据。随着科技的不断发展,如何将传统舌诊与现代科技相结合,让更多人受益于中医智慧,成为一个值得探索的方向。

算法赋能:特征精提

安徽师范大学计算机与信息学院的舌影随“芯”项目e站实践团队正是看到了这一结合的巨大潜力,才开展了舌象识别小程序的研发工作。此次走进芜湖中医院学习舌诊知识,让团队成员直观掌握了舌诊的核心知识,为小程序的算法优化提供了宝贵的临床依据。

小组成员与丰主任交流探讨 (安徽师范大学 翁羽馨 提供)

在小程序研发过程中,团队需要将舌诊的各项特征转化为计算机能够识别和处理的数据。之前,团队虽然查阅了大量的文献资料,但对于实际临床中的舌象表现缺乏直观认识,算法模型在处理一些复杂舌象时准确性有待提高。通过此次学习,成员们对不同舌质、舌苔的特征有了更清晰的把握,比如舌质的颜色深浅、舌苔的厚薄程度等,这些都能帮助他们优化算法中的特征提取部分,提高小程序的识别精度。

同时,此次活动也为后续中医舌象知识科普宣讲积累了专业素材。团队计划通过线上线下相结合的方式,开展中医舌象知识科普活动,让更多人了解舌诊、认识中医。而丰主任讲解的内容,包括舌诊的理论基础、典型病症的舌象表现及用药方案等,都将为后续科普宣讲提供翔实资料,提升讲解的准确性和可操作性。

舌影随“芯”团队将以此次学习为契机,进一步深化“科技 + 中医”融合实践。团队成员表示,将把学到的舌诊知识充分运用到小程序研发中,不断完善小程序的功能,使其不仅能准确识别舌象,还能为用户提供简单的健康建议。此外,团队还将通过多种渠道推广中医文化,比如制作科普短视频、开展校园宣讲等,让更多年轻人了解和喜爱传统中医文化。

传统医学的传承需要与时俱进,科技的发展为其提供了新的机遇。安徽师范大学实践团队正在探索传统医学与现代科技的融合路径,为中医传承提供新的方法参考。团队计划在完善小程序后继续收集用户反馈,推广舌诊知识,扩大中医文化的社会影响。

免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。

新闻