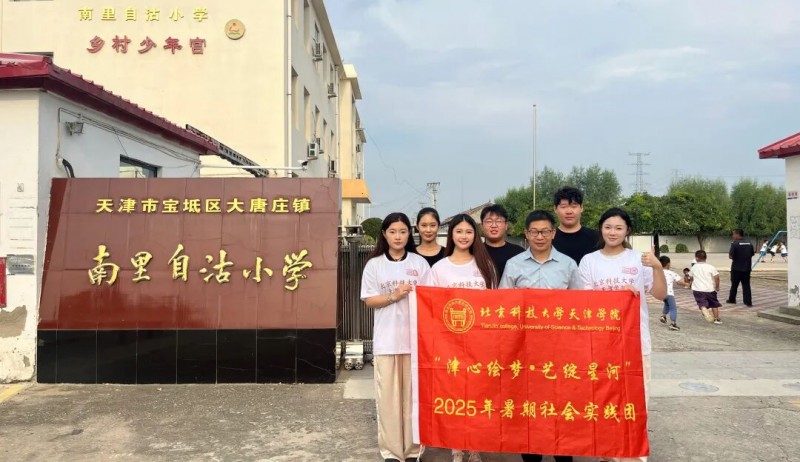

汇聚津心艺,闪耀星河梦

九月的风裹着夏末的余温,吹过杨柳青古镇的青瓦白墙,也拂过南里自沽小学教室的窗棂。当实践团成员最后一次收拾起装满颜料、扎染布和乐谱的背包时,孩子们攥着亲手做的扎染方巾追出教室的身影,和着《灯火里的中国》的旋律在记忆里愈发清晰——这场以“艺术”为舟、以“心灵”为岸的暑期实践,已在孩子们的笑声里,画下了最温暖的句点。

缘起:用艺术填补成长的“心灵空窗”

七月流火,当实践团成员翻看着前期调研资料时,一组报告结果引起了大家的关注:教育资源需求、心理健康与情感需求、文化与社交需求是目前乡村儿童的主要需求。我们总说“用艺术滋养心灵”,可乡村的孩子们,连‘心灵的营养剂’都未必充足。

如何让艺术真正“落地生根”?实践团决定从“乡土文化”与“情感联结”双轨切入——杨柳青年画的浓墨重彩里藏着自然的诗意,扎染的蓝白纹路间流淌着生活的智慧,而当《灯火里的中国》的旋律响起,那些关于“家国”“和平”的抽象概念,或许能通过肢体的舒展,变成孩子触手可及的温度。

深耕:在文化根脉里找寻艺术的“活水”

八月的杨柳青古镇,蝉鸣裹着年画的墨香。实践团一头扎进了年画馆、民俗文化馆和石家大院,在木版年画的雕痕里触摸历史的温度,在古宅的砖雕影壁间感受文化的厚重。

“原来年画里的‘连年有余’,不只是鱼和莲花,更是古人对生活的美好期待。”实践团成员在笔记里写道。为了把年画“变活”,团队特意联系了专业人员,跟着老师傅学习,虽辛苦,却也在一笔一画中读懂了“用艺术记录生活”的真谛。

而在宝坻钰华社区的调研中,孩子们面对陌生人时的拘谨、回答问题时的沉默,让团队更坚定了“用艺术打开心门”的决心。有个小女孩一直盯着窗外的蝴蝶,实践团成员问她“喜欢吗?”她只点点头,后来成员用彩纸折了只蝴蝶别在她发间,她终于笑了——原来,艺术的“小切口”,能打开心灵的“大世界”。

、

绽放:三堂课让艺术成为“心灵的语言

经过一周的打磨,实践团最终推出“音乐·情绪调色盘”“美术·年画新表达”“舞蹈·家国共成长”三门特色课程,用艺术为乡村儿童搭建起一座“心灵表达的桥梁”

一、音乐课:节奏里藏着“情绪的密码”

“拍拍手,是开心;跺跺脚,是生气;转个圈,像不像风在跳舞?”音乐课上,实践团成员用不同的节奏当“情绪翻译器”,带着孩子们用节奏“说”出心里的话。一直沉默的小男孩,在课堂结束时大声说:“咚咚咚,是我考试没考好,想哭;哒哒哒,是老师夸我进步了,想笑!”那一刻,所有人的眼睛都亮了——原来,音乐从不是“高不可攀”的艺术,而是每个孩子都能掌握的“情绪钥匙”。

二、美术课:扎染布上晕染“童年的颜色”

美术课上,实践团把杨柳青年画的“吉祥纹样”与扎染技艺结合,教孩子们用皮筋、木夹在白布上“画”出心情。一位小女孩用深蓝和浅蓝叠染出一片“像大海又像天空”的布料,她说:“这是我和奶奶一起喂鸭子的下午,风是蓝的,云也是蓝的。”当一块块扎染布在绳子上随风飘动,实践团成员忽然明白:艺术的意义,从来不是“教会技巧”,而是“看见每个孩子心里的彩虹”。

三、舞蹈课:脚步里踏着“祖国的温度”

“你们知道《灯火里的中国》为什么这么温暖吗?”舞蹈课上,实践团成员先给孩子们讲了九三阅兵的震撼,讲了抗战老兵的故事,讲了“岁月静好”背后的坚守。当音乐响起时,原本拘谨的孩子们突然挺直了腰板——他们踮起脚尖模仿“鸽子飞翔”,张开手臂拥抱“万家灯火”。

结语:艺术是光,而我们是“追光者”

暑期实践结束了,但留在杨柳青古镇的年画拓片、钰华社区活动室后墙的扎染作品、南里自沽小学里《灯火里的中国》的舞蹈视频,都在诉说着一个真相:艺术从不是“锦上添花”,而是“雪中送炭”——它能让孩子用节奏说出“我很难过”,用颜色画出“我很快乐”,用肢体表达“我很热爱”。

而实践团的成员们也在这段旅程中收获了最珍贵的成长:他们学会了蹲下来和孩子平视,懂得了“教育不是灌输,而是点燃”,更明白了“艺术的终极意义,是让人心与人心相连”。

“津心绘梦,艺绽星河”——这不是一次实践的终点,而是一场用艺术点亮心灵的开始。未来,艺术学院将持续关注儿童的成长,让更多“有温度的艺术”走进乡村,让每个孩子都能在艺术的滋养下,画出属于自己的璀璨星河。

特别鸣谢宝坻区钰华街道党工委、南里自沽小学对实践团的大力支持!

免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。

新闻