新闻中心讯(记者 魏诗哲 陈思雨 雷雯珊)8月22日至28日,武汉工商学院文法学院“红途织梦青年团”的6名学生在刘易鑫老师的线上指导下,走进“中国第一将军县”湖北红安,开展了一场融合红色研学、非遗传承、科技考察与产业调研的“三下乡”社会实践活动。他们带着精心整理的《红安革命史料汇编》和手绘的《红安红色地标路线图》,走访革命旧址、挖掘红色基因、体验非遗技艺、感受科技发展、调研乡村产业,以“红色+非遗+科技+产业”的创新模式,为乡村振兴注入青春动能。

触摸红色印记,筑牢信仰根基

8月22日,实践团首站来到黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园。在苍松翠柏间,队员们整齐列队,向革命烈士纪念碑鞠躬默哀,并重温入党誓词。纪念馆内,1927年黄麻起义使用的土铳、布满补丁的红军军装、泛黄的《黄安日报》,无声诉说着烽火岁月。一份写在油纸伞上的入党申请书尤其令队员们动容——尽管纸张斑驳,字迹却依然清晰坚定,彰显着革命先辈“砍头不要紧,只要主义真”的信仰力量。

(团队成员在黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园大门合照)

(图为武汉工商学院学子纪念碑前庄严宣誓 )

“李先念将军16岁参加黄麻起义时还是一名普通战士,后来成为国家主席,却始终自称‘红安的儿子’。”队员孟恩凝视将军铜像,眼眶湿润。在鄂豫皖苏区将帅馆,223位红安籍将军的事迹生动诠释了“要革命,不要钱、不要家、不要命”的“一要三不要”精神和“图奉献,不图名、不图利”的“一图两不图”理念,让队员们深刻理解了“将军县”的精神内核。

(图为武汉工商学院学子在韩先楚墓碑前鞠躬)

(图为鄂豫皖苏区将帅馆内红安将军肖像)

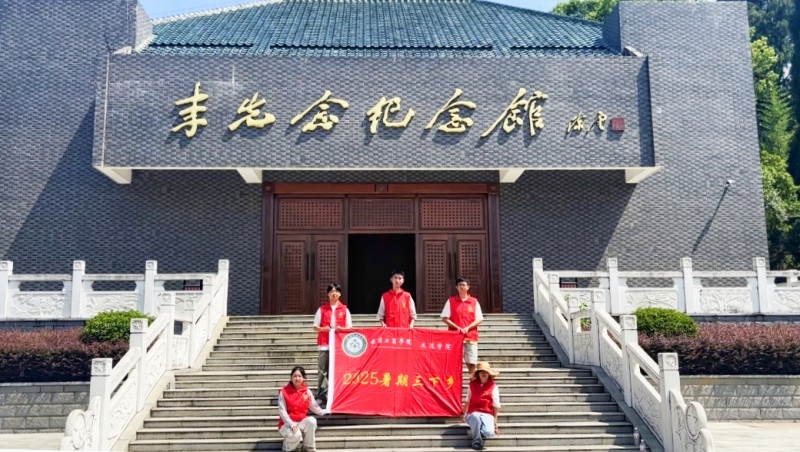

(图为李先念纪念馆)

在董必武故居,青砖黛瓦间蕴藏着法治中国的初心。堂屋八仙桌上的煤油灯,仿佛仍映照着董老撰写《共产党宣言》读后感的身影;1954年《中华人民共和国宪法》手稿上的修改痕迹,让文法学子余问深感触动:“法律不是冰冷的条文,而是守护人民的温暖。”后院槐树上“革命到底”的刻字,更成为叩击青年初心的警钟。

(图为董必武故居 )

倾听动人故事,延续温暖对话

8月22日下午,实践团走进红安社区,拜访当地老人。在周爷爷家中,一本泛黄的相册在午后的阳光下被轻轻翻开,时光的阀门由此打开。周指着一张身穿军装的黑白照片,眼含泪光:“这是我父亲,当年随红军打游击,把家中粮食、布匹全都送去了前线。”照片中年轻战士军装上的补丁,与队员们在非遗基地见过的红安大布纹理吻合,岁月的脉络里隐藏着军民同心的密码。

(图为队员魏诗哲与周爷爷回万历史相册)

在王奶奶家,她颤巍巍地取出一个铁皮盒,里面珍藏著红安早期工人运动的旧报纸剪报。“我丈夫的爷爷是当年罢工队伍中的一员,”她轻抚剪报边缘,“大家没饭吃、没衣穿,却拼命支援红军,就为了让老百姓能看到希望。”队员们凝视着桌上的老物件,仿佛看到当年工人们在长胜街青石板路上奔走呼喊的身影。

(图为队员孟恩与王奶奶畅谈红安故事)

临别时,李爷爷拉着队员的手,指着手机里保存的红安革命旧址影像嘱咐道:“你们年轻人来实践,一定要把这些故事传承下去。”屏幕中,长胜街的老建筑在新时代焕发光彩,历史与现实在此刻交汇。这些温暖的对话,为队员们接下来的“沉浸式学习”增添了深厚的情感分量。

解码长胜街,对话峥嵘岁月

8月23日,实践团踏上长胜街的青石板路。这条“红色长廊”保留着鄂豫皖苏区时期的众多机构旧址。队员们拿着手绘地图,开启“沉浸式学习”。

(图为长胜街)

在鄂豫皖苏维埃银行,发黄的纸币、手写账本和简陋的印钞设备,展现了革命年代红色金融的初始状态。“金融不仅能支持战争,更是凝聚人心的纽带,”张俊豪在笔记中写道,“红色金融从无到有,依靠的是信仰与智慧。”在中国工农红军第四方面军指挥部旧址,作战室的军事地图和锈迹斑斑的通讯器材让陈思雨陷入沉思:“以少胜多的战役背后,蕴含着怎样的战略与民心?”墙上的弹孔、石阶的磨损,都在诉说着答案:革命从来不是少数人的孤勇,而是千万普通人的共同选择。

(图为鄂豫皖苏维埃银行)

(图为中工农红军第四方面军指挥部)

站在红安早期工人运动旧址前,队员们聆听着1927年工人们罢工支援前线的故事。“从争取权益到保卫家园,工人阶级的觉醒为革命注入了重要力量,”孟恩感慨道夜晚,队员们围坐整理笔记,计划将老人口述的故事制作成短视频和绘本:“我们要做红色文化的传播者,让历史焕发新的活力。”

(图为工人阶级觉醒过程时间表)

经纬织初心,非遗续薪火

8月25日,实践团走进红安县非物质文化遗产保护传承基地,与“红安大布传统纺织技艺”传承人黄珍兰深入交流。木质纺车吱呀作响,棉线清香弥漫空气中。黄珍兰手持靛蓝色坯布,讲述着技艺与革命的故事:“战争时期,老百姓就是用这种粗布为红军制作军装、缝制担架,织进去的是军民团结的骨气。”

(图为红安县非物质文化遗产保护传承基地)

(图为红安大布纺织传统工艺展示)

红安大布需经72道工序,仅染色就要反复十多次才能形成经久不衰的靛蓝色。“一步都不能着急,就像红安人一样,踏实且较真。”黄珍兰的话语在队员们亲身体验织布时有了更深的理解。张俊豪踩动踏板时,棉线很快缠成一团,花了半小时才织出十厘米布面,不禁感叹:“千丝万缕织成布,磨练的不只是手艺,还有心性。”在黄珍兰的孙子――一位“10后”非遗志愿者的指导下,队员们分组体验整经、穿纬,生疏的动作中饱含对传承的敬重。“这手艺是祖先的根基,年轻人愿意学,就是延续香火。”黄珍兰的话让实践团更加理解了“红色+非遗”的深刻内涵。队长陈思雨表示:“非遗是乡村振兴的文化动力,我们要让红安大布既承载革命记忆,又融入现代生活。”

(图为队员张俊豪上手体验大布织艺)

(图为队员张俊豪展示所织布段)

(图为黄珍兰女士的孙子向成员展示)

(图为团队成员与黄珍兰女士合照)

科技赋新能,老区焕生机

8月26日,实践团走进红安科技馆,在光影交错间探寻红色老区的科技振兴之路。“苏区军工发展史”展区内,复原的土法造弹机与改良后的机床模型并列展示。解说牌上“1931年红安兵工厂借助纺车原理改进设备”的文字,让队员们瞬间将非遗技艺与革命历史联系起来――原来军民互助的智慧,早已埋下科技革新的种子。

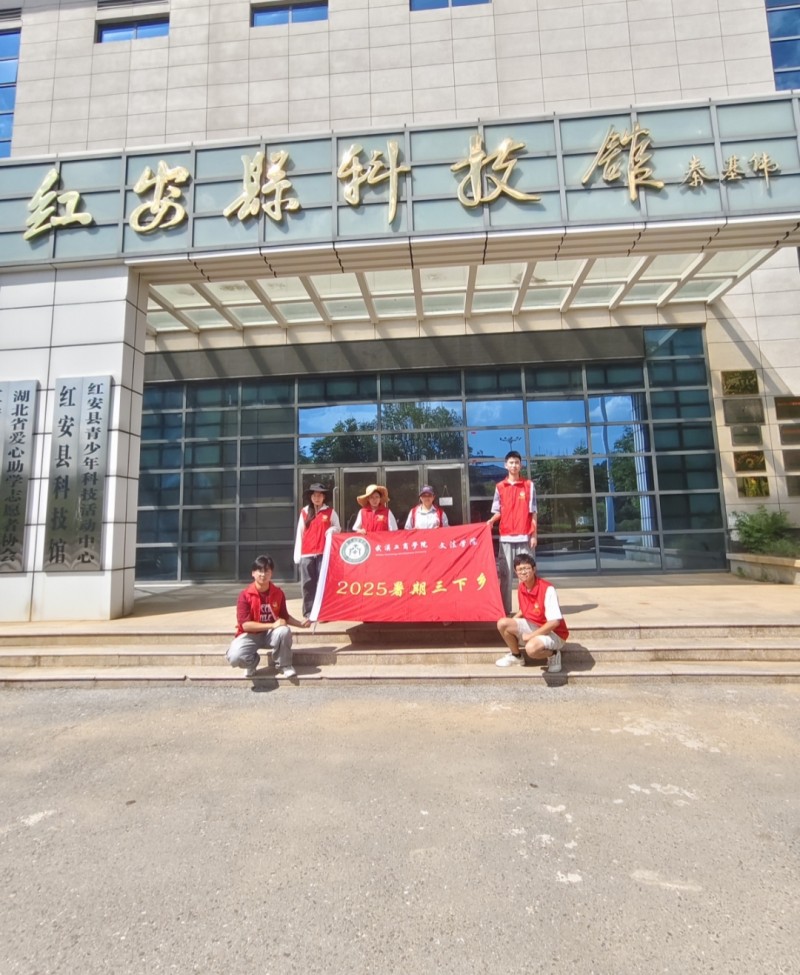

(图为红安科技馆)

在“智慧农业”体验区,张俊豪操作无人机植保模拟系统时,屏幕上老君眉茶园的三维图谱令人眼前一亮:“传统种植与现代科技融合,正是乡村振兴的关键。”在青少年科学实验室,队员们与当地学生合作完成“植物染色”实验。当紫苏叶的紫色在棉布上晕染开来时,孟恩拿出红安大布样本感叹:“传统染艺与现代科技交融,让老手艺焕发新生命。”

与科技馆工作人员座谈时,大家就“红色文化+非遗技艺+现代科技”融合发展进行深入探讨,提出“运用数字技术重现革命场景”“借助科技优化非遗工艺流程”等创新建议。“从土法造弹到智能生产,改变的是技术方式,不变的是红安人敢闯敢试的精神。”余问寒在笔记中写道。

(图为科技馆展台)

茶香连古今,产业促振兴

8月27日,实践团来到红安县老君眉茶园,在氤氲茶香中探寻“红色文化+非遗+产业”的融合之道。晨雾中的茶园宛如仙境,茶农李伯带领参观时回忆道:“当年红军在山上休整时,我们就这样采茶送过去,叶片上还带着体温呢。”

茶叶加工车间里,传统杀青锅与标准化生产线并排运转。厂长指着用红安大布制作的茶叶包装说:“用非遗技艺做包装,茶叶销量三年增长了四成,200多户茶农因此增收。”这一幕让队员们想起黄珍兰的话:“手艺活能变成金疙瘩。”

(图为老君眉文化茶园)

青春筑梦,实践致知

七天的红安之旅,既是一次深刻的精神洗礼,也是一次坚实的成长飞跃。队员们白天走访学习、夜晚讨论交流,在这片曾被鲜血染红的土地上夯实理想信念,在经纬交织的非遗技艺中感悟文化自信,在科技与产业的考察现场思索青年责任。张俊豪的感悟道出了大家共同的心声:“红安‘朴诚勇毅’的精神——朴实、忠诚、勇敢、坚毅,正是我们这一代青年应有的品格。”正如陈怡娜在实践心得中所写:“历史从不只是冰冷的文字,它更是一段段炽热的人生。追寻红色足迹,是为了让前进的脚步更加坚定——这正是‘三下乡’价值所在。”

据悉,本次实践活动是武汉工商学院文法学院深化“大思政课”实践育人模式的重要举措。学子们用脚步丈量革命热土,以专业赋能文化传承,通过“红色+非遗+科技+产业”的多元融合路径,不仅让革命精神焕发新的时代光芒,也为红安乡村振兴注入了蓬勃的青春动能。

免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。

新闻